Article publié dans le Journal Orthodoxe Interparoissial Ecclésiologique (JOIE juillet-août 2021, n°325-326), bulletin interparoissial de l’Église Catholique Orthodoxe de France.

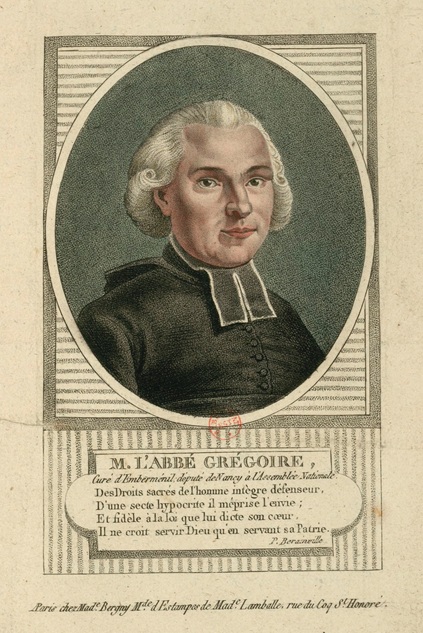

Dans ce même numéro de JOIE, notre archevêque, Mgr Germain (né au ciel le 7 août 2023), cite les témoins (martyrs) du christianisme vivant à l’époque révolutionnaire (le roi, des prêtres, des fidèles), en leur associant la « figure éminente de l’Abbé Grégoire ».

En 1931, Mgr Winnaert célébrait une messe à l’occasion du centenaire de la naissance au ciel de celui qu’il considérait comme un « serviteur passionné de l’église chrétienne, jusqu’à l’héroïsme quotidien ».

Le 12 décembre 1989 (année du bicentenaire de la Révolution française), les cendres de l’Abbé Grégoire étaient transférées au Panthéon, cérémonie célébrée avec ferveur par la République et avec désintérêt par l’église catholique romaine au motif qu’il avait prêté serment à la Constitution civile du clergé.

Qui est donc ce personnage que la République moderne encense, que l’Église romaine méprise et que l’Église catholique orthodoxe de France reconnaît comme un précurseur ?

Né en 1750, Henri-Baptiste Grégoire est formé par le curé de son village, ensuite chez les Jésuites à Nancy, où il découvre les idées des « Lumières »[1]. Il entre au séminaire de Metz où il est marqué par l’enseignement du futur archevêque de Lyon, Adrien Lamourette, philosophe et théologien qui cherche à concilier les Lumières et la religion. Après son ordination, il dessert successivement deux paroisses de Lorraine, où il est très apprécié. Il ouvre une bibliothèque, s’instruit, voyage, entre en contact avec les communautés juives de Metz et des pasteurs protestants. Non-conformiste, il est critiqué par certains de ses confrères, mais c’est un homme plein de foi, de dévouement, de bienveillance, parlant avec chaleur et facilité.

Député du clergé à l’Assemblée Nationale

En 1789, il est élu député du clergé aux États Généraux convoqués par le roi. À l’Assemblée Nationale, il fait partie de nombreuses commissions, reconnu pour sa science et son éloquence. Il a été formé à l’école d’une démocratie éclairée, lutte contre tout despotisme (dont l’absolutisme royal et le despotisme ecclésiastique) ; c’est un libéral, sauf en matière de foi et de religion. On le dit rédacteur de l’article 1 de la Déclaration des Droits de l’homme : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

Il insiste pour qu’il y ait aussi une déclaration des devoirs : « Établissez le contrepoids des devoirs et des droits ; que [le citoyen] sache non seulement ce qu’il veut, mais encore ce qu’il doit. Il faut montrer à l’homme le cercle qu’il peut parcourir et les barrières qui peuvent et doivent l’arrêter ». Cette proposition sera rejetée.

Il est l’un des premiers à signer la Constitution civile du clergé préparée par son ancien professeur Lamourette (qui sera guillotiné quelques années plus tard).

La majorité des évêques et la moitié des prêtres refuseront de la signer, provoquant une fracture au sein de l’Église entre le clergé « réfractaire » (et les fidèles qui les suivent) et ce que l’on appellera l’Église « constitutionnelle », indépendante par rapport à l’absolutisme royal et papal [2].

Évêque de Blois

En 1791, il est élu évêque pour deux sièges : Blois et Le Mans. Ayant choisi Blois, le 13 mars, il est sacré par trois évêques à l’Oratoire du Louvre à Paris.

Il racontera plus tard qu’il y avait des diocèses où les fidèles savaient seulement par ouï-dire qu’ils avaient un évêque, et on disait en France que le nombre des sacrements avait était réduit de sept à six, parce que la confirmation, réservée à l’évêque, n’avait pas été administrée depuis plus d’un siècle. Il va parcourir ainsi les moindres villages de son évêché de Blois et en une dizaine d’années il va confirmer 40.000 fidèles [3]. Beaucoup d’évêques constitutionnels vont agir de même.

Certains historiens ne voient généralement dans cette Église « constitutionnelle » qu’une malheureuse parenthèse schismatique dans la vie du catholicisme. C’est oublier son vrai visage au-delà des caricatures partisanes ou ignorer le projet ecclésial de ces évêques et curés républicains dont beaucoup étaient des théologiens de premier ordre et des connaisseurs de la tradition canonique authentique [4].

Le 20 septembre 1792, l’Assemblée législative est dissoute et vote des lois de sécularisation, prélude à la déchristianisation : les registres de l’état-civil seront tenus par des officiers municipaux (et non plus par les curés) ; le divorce civil est autorisé ; le mariage des prêtres est permis (et sera encouragé). Les évêques constitutionnels, dont Grégoire, s’opposent au divorce et au mariage des prêtres, contraire aux disciplines ecclésiastiques en vigueur.

Lorsque la Terreur arrive, le clergé constitutionnel prend peur. Fin 1793, beaucoup de prêtres catholiques ou de ministres protestants viennent à la tribune du Comité d’Instruction Publique où siège l’abbé Grégoire [5] pour blasphémer et y abjurer leur état. Et les abjurateurs le pressent de faire de même, de « renoncer à son épiscopat, à son charlatanisme religieux ». Personnage le plus en vue dans le clergé en France, il résiste et prononce un discours ferme, interrompu par des huées : « Prêtre par choix, j’ai été désigné par le peuple pour être évêque, mais ce n’est ni de lui, ni de vous que je tiens ma mission…J’ai tâché de faire du bien dans mon diocèse, agissant d’après les principes sacrés qui me sont chers et que je vous défie de me ravir, je reste évêque pour y en faire encore ; j’invoque la liberté des cultes [6]». Il savait qu’il risquait la guillotine, mais il continua à siéger avec les marques extérieures de l’épiscopat, en habit violet.

Chef de l’Église de France

Après la Terreur, il est favorable à la séparation de l’Église et de l’État, décrétée le 18 septembre 1794, et entend la transformer en une liberté complète des cultes. Grégoire constitue avec quelques confrères le groupe des « Évêques réunis à Paris » qui se donne pour mission de régénérer l’Église de France gravement affaiblie par la campagne de déchristianisation et les démissions dans le haut et le bas clergé. En 1795, il ne reste plus que le tiers des prêtres constitutionnels de 1791-1792 ainsi que la moitié des 85 évêques constitutionnels (par abdication, par refus de reprendre leur poste, trois d’entre eux étant morts sur l’échafaud, les autres de maladie).

Il souhaite un renouveau religieux. Il envoie une lettre pastorale où il montre son aversion pour la philosophie athée : « Que la religion renaisse parmi nous ! Qu’elle renaisse pure, comme elle sortait des mains de Jésus-Christ…Vous devez être chrétiens non parce que vos pères l’étaient mais parce que le christianisme est vrai…Souvenez-vous que le christianisme veut édifier et non dominer…ne soyez les tyrans de personne…aux malédictions répondez par la bénédiction [7] ».

Il convoque deux conciles nationaux (en 1797 et en 1801), avec l’objectif de revenir aux traditions de l’Église primitive, de réaffirmer les libertés de l’Église gallicane et d’y introduire des pratiques « démocratiques », largement en vigueur dans les premiers âges du christianisme. On ne rejette pas la Constitution civile du Clergé, mais on l’amende. Par exemple, l’élection des évêques doit être le fait des seuls catholiques (et non de toute la population), ce que l’abbé Grégoire avait toujours défendu, ce qui se justifie davantage dans le contexte de la déchristianisation qui a agité toute la société.

Au concile de 1797, il y a une centaine de participants, 30 évêques, 70 prêtres, assistés de 6 théologiens. Les travaux sont sérieux et Grégoire présente en particulier un traité sur la liturgie en langue vulgaire, partisan que « vingt millions de catholiques décident de ne plus parler à Dieu sans savoir ce qu’ils disent et célèbrent l’office divin en langue vulgaire ».

Le redressement de ce que l’on appellera « l’Église de Grégoire » permet que 32 000 paroisses soient rendues au culte catholique en un an. Là où il n’y a pas d’évêques, dans l’attente de nouvelles élections et d’un sacre, c’est un collège de prêtres qui s’occupe du gouvernement du diocèse.

Le travail conciliaire est accompli « par des prélats et d’autres ecclésiastiques à peine sortis des cachots, encore couverts des cicatrices de la persécution et des lambeaux de l’indigence ; mais animés de l’Esprit de Dieu, et apportant ici piété, courage, lumière et patriotisme…avec l’opposition plus ou moins sourde des pouvoirs publics et l’opposition parfois haineuse des anciens insemencés, réfractaires à la Constitution civile du clergé, de ce clergé romain dont la liberté des cultes permet dorénavant le ministère[8] ».

Le Concordat avec Rome et la fin de l’Église constitutionnelle

En 1801, pendant les négociations entre le Gouvernement français et Rome en vue d’aboutir à un Concordat, Bonaparte consulta Grégoire et contraignit le pape à nommer douze évêques constitutionnels dans la nouvelle Église concordataire [9]. Talleyrand et d’autres déployèrent d’énormes efforts afin d’éviter aux prêtres constitutionnels l’obligation d’abjurer leur serment.

Mais Bonaparte fait brutalement interrompre le concile de 1801 : il craint cette Église constitutionnelle éprise de liberté, préférant, pour asseoir son autorité de premier Consul, une Église davantage soumise qui verrait en lui le « nouveau Constantin ».

Pour assurer la paix religieuse, les évêques constitutionnels quittent leur charge. La lettre de démission de l’évêque Grégoire à son métropolite, l’évêque de Bourges, est pleine de finesse. Il se résigne, tout en déclarant que, du fait de son élection et de son sacre, et de leur conformité aux canons, du service à rendre à son troupeau, il demeure le « seul légitime évêque du diocèse de Blois…jusqu’à ce qu’un autre pontife soit prêt à lui porter les secours de la religion ».

Les dernières années

Grégoire continue une activité politique au service de la fraternité entre les peuples, de la défense du petit, de la lutte contre l’esclavage rétabli par Napoléon, du progrès des sciences, mais il n’a quasiment plus d’activité ecclésiastique officielle.

Quelques faits nous intéressent particulièrement.

En 1814, Louis XVIII est installé sur le trône de France. Grégoire adresse au tsar Alexandre 1er et à Louis XVIII un projet de fusion des Églises orthodoxe et catholique. Il n’aura jamais de réponse.

À l’occasion d’élections partielles en 1819, Henri Grégoire est élu député de l’Isère. Cette élection crée un choc à l’assemblée, car Grégoire conserve une réputation de régicide [10]. On l’attaque, on le menace, il refuse de démissionner. Après des débats houleux, il est exclu de l’assemblée, où il ne siègera pas. Grenoble garde sa mémoire, notre paroisse (sous le vocable de la Résurrection) se trouvant justement au 82, de la rue qui porte son nom.

Cet esprit brillant – qui parlait plusieurs langues vivantes et anciennes et qui correspondait avec de nombreuses personnalités en France et à l’étranger – écrira dans ses mémoires : « J’ai connu des hommes de toute croyance et sans croyance, et tout m’a fortifié dans les principes dont je suis imbu. Les préjugés de l’enfance n’y entrent pour rien, car après avoir été dévoré de doutes par la lecture d’ouvrages prétendus philosophiques, j’ai ramené tout à l’examen et je suis catholique, non parce que mes pères le furent, mais parce que la raison aidée de la grâce divine m’a conduit à la Révélation [11]».

L’Église romaine lui refusera les derniers sacrements parce qu’il ne veut pas rétracter le serment civique qu’il avait prêté devant l’Assemblée constituante. Un ecclésiastique passe outre et lui administre les sacrements. Il meurt le 28 mai 1831 (jour de la fête de saint Germain de Paris !). Plus de 25.000 personnes assistent à ses funérailles. Sa dépouille est inhumée au cimetière du Montparnasse. Sur la croix, à sa demande sera gravée cette prière : « Mon Dieu, faites moi miséricorde et pardonnez à mes ennemis. Ma voix et ma plume n’ont cessé de revendiquer les droits imprescriptibles de l’humanité souffrante, sans distinction de rang, de croyance, de couleur ».

En guise d’épilogue

Mgr Winnaert résumait ainsi l’oeuvre de ce serviteur de Dieu : « Grégoire se plaça résolument sur le terrain de la liberté des cultes pour reconstituer sur des bases nouvelles l’Église de France…La politique du Concordat, alliance avec Rome, vint brutalement [la] détruire pour y substituer une Église retombée sous la domination de l’État du fait de la Papauté qui devait par là recueillir indirectement une autorité absolue sur une Église devenue non plus l’Église de France, mais l’Église romaine en France [12]».

Pour conclure, laissons la parole à notre archevêque :

« Au sein des bouleversements révolutionnaires qui transportent la liberté dans le domaine des classes de la société, parut, à cette fin du XVIIIe siècle, l’incomparable figure de l’abbé Grégoire, plus tard évêque de Blois. Son intelligence spirituelle le mena au bord de la restauration, en esprit et en vérité, dans l’ancienne église dite « gallicane » (loin de la sujétion politique ou frondeuse). Il voulut, à travers l’idéale libération de toutes races, nations et langues, retrouver la vérification liturgique et sacramentelle de l’église. Il promut la liturgie dans la langue quotidienne et la confirmation de chaque chrétien qui le rende responsable et debout. Il voulut vivre en évêque au milieu de communautés qui n’en voyaient plus et dépérissaient du manque de paternité. Il voulut la vie de ce peuple spécifique, la France, comme il aurait voulu la vie de tout autre peuple s’il en avait été le membre. Il connaissait organiquement, pour cela, l’expérience de l’Esprit du Christ, qui est l’intimité de la Divine Trinité. Telle est cette troisième étape[13] d’un génie national baptisé en conformité avec le commandement du Christ : qu’à travers la liberté – étape précédente – on voit venir la transformation des relations humaines en rapports divins. Ceci appartient à la France : la liturgie qui articule les rapports divins dans les circonstances de la vie historique. Que nul ne lui retire.[14] »

Évêque Benoît de Pau et d’Aquitaine Provence

[1] Courant de pensée de philosophes français du XVIIIe siècle visant à « éclairer » le monde par la raison et la science, en face des préjugés et de la superstition.

[2] Toutefois, l’abbé Grégoire n’a jamais voulu faire sécession avec l’Église romaine, ce qu’il expose à la tribune de la Constituante le 2 juin 1790 : « L’intention de l’Assemblée est de réduire l’autorité du pape à de justes bornes […] mais elle est également de ne pas faire de schisme ».

[3] L’abbé Grégoire, ancien évêque de Blois, Mgr Irénée Winnaert, Journal des Paroisses Orthodoxes Occidentales, Paris, 1982, n° 7, p.12-13

[4] L’évêque de la Meuse aura une formule très orthodoxe, disant qu’il est hors de doute que c’est le peuple tout entier, en tant que souverain, qui est « protecteur des canons » (cité dans L’abbé Grégoire ou l’arche de la fraternité, Bernard Plongeron, Ed. Letouzey et Ané, 1989, p.66.).

[5] Grégoire est alors la cheville ouvrière de ce qui est une sorte de grand ministère de l’Éducation Nationale, des Sciences et de la Culture.

[6] L’abbé Grégoire, ancien évêque de Blois, Mgr Irénée Winnaert, Journal des Paroisses Orthodoxes Occidentales, Paris, 1982, n° 7, p.16

[7] L’abbé Grégoire ou l’arche de la fraternité, Bernard Plongeron, Ed. Letouzey et Ané, 1989, p.96.

[8] L’abbé Grégoire, ancien évêque de Blois, Mgr Irénée Winnaert, Journal des Paroisses Orthodoxes Occidentales, Paris, 1982, n° 7, p.21à 23.

[9] Rodney J. Dean et Jean Dubray, Publications électroniques de Port-Royal, Série 2009, section des Comptes rendus, en commentaire de l’ouvrage jugé par eux tendancieux (à la charge de l’Abbé Grégoire) : « Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, Le concile national en 1797 et en 1801 à Paris. L’Abbé Grégoire et l’utopie d’une Église républicaine ».

[10] Grégoire était absent à l’Assemblée le jour du vote sur la mort du Roi. Il était certes républicain, fortement opposé à la monarchie, mais il milita en même temps pour l’abolition de la peine de mort.

[11] L’abbé Grégoire, ancien évêque de Blois, Mgr Irénée Winnaert, Journal des Paroisses Orthodoxes Occidentales, Paris, 1982, n° 7, p.11

[12] L’abbé Grégoire, ancien évêque de Blois, Mgr Irénée Winnaert, Journal des Paroisses Orthodoxes Occidentales, Paris, 1982, n° 7, p.10

[13] Ces trois étapes sont mentionnées par Mgr Germain dans cet article (pour ouvrir « une perspective plutôt impopulaire : celle de la nation française et de son génie devant la face de Dieu ») :

* la vie liturgique des anciennes Gaules apportant jusqu’à nos jours le génie vivifiant de l’ancienne église née dans notre pays dans les temps apostoliques,

** l’abnégation virginale de Jeanne d’Arc pour que vive le royaume céleste ouvrant la porte à la royauté des fils de Dieu autant qu’à la personne royale du Dauphin, et à la liberté qui vient du Christ librement cloué sur la Croix,

*** la restauration voulue par l’abbé Grégoire de l’antique église gallicane.

[14] Une pensée de l’évêque, Mgr Germain, Journal des Paroisses Orthodoxes Occidentales, 1982, n° 7.